思い立ったら緑の森へ

自分のペースで健康ウォーキング

「かみのやまクアオルト健康ウォーキング」

かみのやまにある地域資源を全身で体内に取り入れる

上山市が2008年(平成20)から取り組んでいる「上山型温泉クアオルト事業」は、市民の健康増進、交流人口の拡大による地域活性化を目的とした、官民一体となったまちづくり事業のひとつ。温泉地からほど近い距離にウォーキングフィールドがあり、幹線道路や鉄道の交通も良好な上山市の地域の特性を最大現に活用した健康促進事業だ。10回目を迎える今回の「つくりばプロジェクト」では、そんな上山市のクアオルト健康ウォーキングに参加して、森の空気をからだいっぱい吸い込んできた。

かみのやま温泉駅から徒歩15分で行ける里山コース

今回「つくりばプロジェクト」のメンバーが歩いた道は、かみのやま温泉駅から徒歩15分で森の中へ行ける「西山コース」。距離3.1km、高低差110mと程よくアップダウンがあり、中級者向けのルート設定のコースだ。

案内してくれたのは、NPO法人蔵王テラポイト協会の理事長長で、クアオルトウォーキングガイド歴12年の木村秀泰さん。

「クアオルトウォーキングの特徴は安全に個人の体力に合わせること、そして運動効果を一層高めることにあります。私たちは〝がんばらないウォーキング〟と言っていますが、一人ひとりの目標心拍数を計測し、会話しながら息が少し弾む程度で歩くことがベストです。そして運動効果を高めるために、歩行中はやや冷えると感じる装いで、上着を一枚脱ぐか腕まくりなどで汗を上手に蒸発させることを意識します」とのこと。そんな木村さんの説明を聞きながらウォーキング前のストレッチで体をほぐし、いざ出発。

武家屋敷で城下の風情を里山で文学散歩を楽しみながら歩く

上山城を眺めながら武家屋敷の前を通り、西山コースのスタート地点へ向かう一行。「この辺りはじっくり歩くと上山の歴史探訪になるね」「お城がある街ってなんだかいいよね」と会話も弾む。ほどなくコースのスタート地点へ到着。各自運動負荷時の目標心拍数を計算し、ポイントごとに計測し、ノートに記入しながら無理のないよう歩みを進めていく。

西山コースは別名「西山文学の道」とも呼ばれ、上山市出身の歌人・斎藤茂吉をはじめ、林芙美子、曽我部恭子などの歌碑や詩碑がルート内に設立されているのだそう。文人たちが想いを馳せた当時の上山を想像しながらウォーキングが楽しめる。またこの辺りは6月下旬から7月中旬になると幻想的に飛び交うゲンジボタルの鑑賞スポットとしても知られている。地元の有志が長年にわたり「西山ホタルの里」を掲げ、八幡堂川の浄化と環境保全活動に取り組んでいるのだそう。このウォーキングエリアはホタルのみならず希少な植物や昆虫の生息地でもあり、季節によって変わる山の表情を楽しみながら歩けるのが魅力だ。

カラダを冷やしてストレッチ木道では「ヤッホッ!」

コースの中間地点をすぎ、午前の柔らかい木漏れ陽が降り注ぐ緑のなかを歩いていると「この木、知っていますか?」と木村さんが木肌の美しい細い枝を手渡してくれた。「枝を折って香りを嗅いでみてください」と続ける。木村さんに習って小枝を折り鼻を近づけた瞬間、スーッとそこだけ清らかな風が吹いたような、爽やかで温かみのある芳香が広がった。「なんですか、この木は?」と尋ねると「クスノキ科の木でクロモジと言います。山歩きに慣れた人の間ではよく知られた木で、弾力性があって折れにくいため、和菓子の爪楊枝として重宝それる木なんですよ。トレッキングに疲れたときなんかは、一種の清涼剤として香りを愉しむのもいいですね」と教えてくれた。聞けば香水やアロマオイルなどとしても人気の高い香木なのだそう。

クロモジを手にしながら歩を進め、コースの半分を過ぎた頃に「手洗い場」が見えてきた。木村さんが「ここで腕までを水に浸してみてください。体にこもった熱を冷ましまします」というので、その通りに腕を水に浸す。「いやー、気持ちいいですね」と思わず声が漏れる。さほど感じてはいなかったのに、じわじわと体が火照っていたことを実感する体験。ここでの休憩でしっかりストレッチも行ったおかげで、なんだか足取りが軽くなる。

「もうすぐ百枚田です。昔の棚田跡に木道が整備されていて、昆虫の楽園とも呼ばれる場所なんですよ」と木村さん。運が良ければ日本最小と言われるハッチョウトンボなどの貴重種に出合えるんだとか。そして棚田跡の一番奥まで歩くとここで木村さんから「ではみんなで一斉に声を発してみましょう」との提案が。

「ここではヤッホッと短く言いますよ、せーの」

「ヤッホッ!」

すると発した声が目には見えない風船に包まれて、空の彼方へと運ばれていくような不思議な現象が。やまびことも違う、なんとも神秘的な体験だ。

「もうちょっと歩きたいかも」くらいのほどよい疲労感

百枚田からのコースは少しずつ下り道になった。途中、鮮やかなヒメサユリやシャガの咲く姿もあり、街中ではお目にかかれない山野草の可憐さに心が和む。

「シャガは城下町でよく見かける花なんです。葉が笹の葉に似てツルツルしている。これを踏むと足が滑って歩きにくいことから、敵の侵入を妨げる狙いで植えられるそうですよ」と木村さん。健康ウォーキングを楽しみながら、上山の歴史に触れることができたようで嬉しくなった。

気張らずに歩いておよそ2時間でゴールを迎えた西山コース。

「あー、上山城に戻ってきた。体力的にはまだもう少し頑張れるくらいの疲労感です」とつくりばメンバー。

「これから温泉に入って筋肉をほぐしていくのはどうですか?」

「いいねー、行こう行こう」の会話に木村さんは

「体力づくり、健康維持のためにも、まだ歩けそうぐらいのウォーキングを週に一回とか、それが難しければ月に一回でも続けてみてください。同じ道を歩いても季節が変われば目に肌に、いろんな変化を伝えてくれるのが自然です。ぜひまた歩きにきてください」とアドバイス。

思い立ったらすぐ、新鮮な空気を体に取り込めるファールドヘ行ける。これってとっても贅沢なことだ。

- 紹介スポットデータ

空色・暮色ウォーキング(クアオルト健康ウォーキング)

山形県上山市矢来1-2-1(上山市観光物産協会)

TEL:023-672-0839

営業日

- 受付時間/9:30〜16:00

- ウォーキングタイム/空色10:00〜12:00、暮色14:00〜16:00

- ガイド料金/小学生以上3,000円、未就学児300円

※中学生以下は保護者同伴のこと

※申込みは2名以上、前日15:00までに要予約

※ガイド料金はウォーキング開始前までに「かみのやま温泉観光案内所」にて済ませること。 - 持ち物/飲み物やタオル、日よけの帽子

- 服装/動きやすい服、運動やウォーキングに適した靴

ホームページ

https://kaminoyama-spa.com/tour/1783.html

「水と緑と花のまち」のキャッチコピーで知られる山形県長井市。街なかには最上川舟運の面影を映す水路が走り、生活に根付いた水の文化がいまなお受け継がれている。

「水と緑と花のまち」のキャッチコピーで知られる山形県長井市。街なかには最上川舟運の面影を映す水路が走り、生活に根付いた水の文化がいまなお受け継がれている。

「こんな場所が山形にあったなんて」

「こんな場所が山形にあったなんて」

「4 couleur(キャトルクルール)」野遊びを徹底網羅する「スノーピーク」のアーバンアウトドアショップ

「4 couleur(キャトルクルール)」野遊びを徹底網羅する「スノーピーク」のアーバンアウトドアショップ

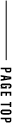

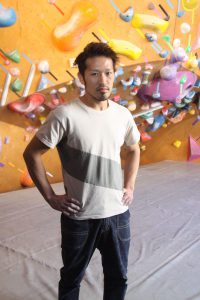

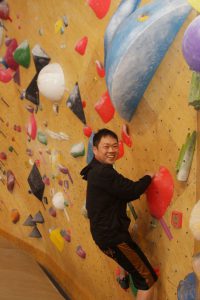

「FLAT bouldering」でボルダリングをはじめて体験するという場合は、インストラクターによる1時間程度のレクチャーを受けることができる。準備運動で丁寧に体をほぐしながらボルダリングの基本ルールを習い、壁面の前へ。

「FLAT bouldering」でボルダリングをはじめて体験するという場合は、インストラクターによる1時間程度のレクチャーを受けることができる。準備運動で丁寧に体をほぐしながらボルダリングの基本ルールを習い、壁面の前へ。

チキンオーバーライス

チキンオーバーライス

ホットドッグ

ホットドッグ

店舗情報

店舗情報